お世話になっております。熊猫です

小虎です。よろしくです。

ご訪問ありがとうございます。

今回はブック型のスチームパンクをモチーフとしたミニチュアを作っていきたいと思います。

皆さん、ミニチュアに興味あるけど「自分に作れるのかなー」なんて思っていませんか?

分かります。私もそうでしたから。

というか、どうやって作ってるの?って気になるとこだと思いますので

いきなり完成品ばーん!!って感じではなく、なるべく細かく作り方を説明していきたいと思います。

ちなみにブック型って言うのは本の中にミニチュアの世界が広がっているって感じのやつで普通の本と並べるといい感じになるんですけど

今回作った物はでかくて本棚に入る気がしません

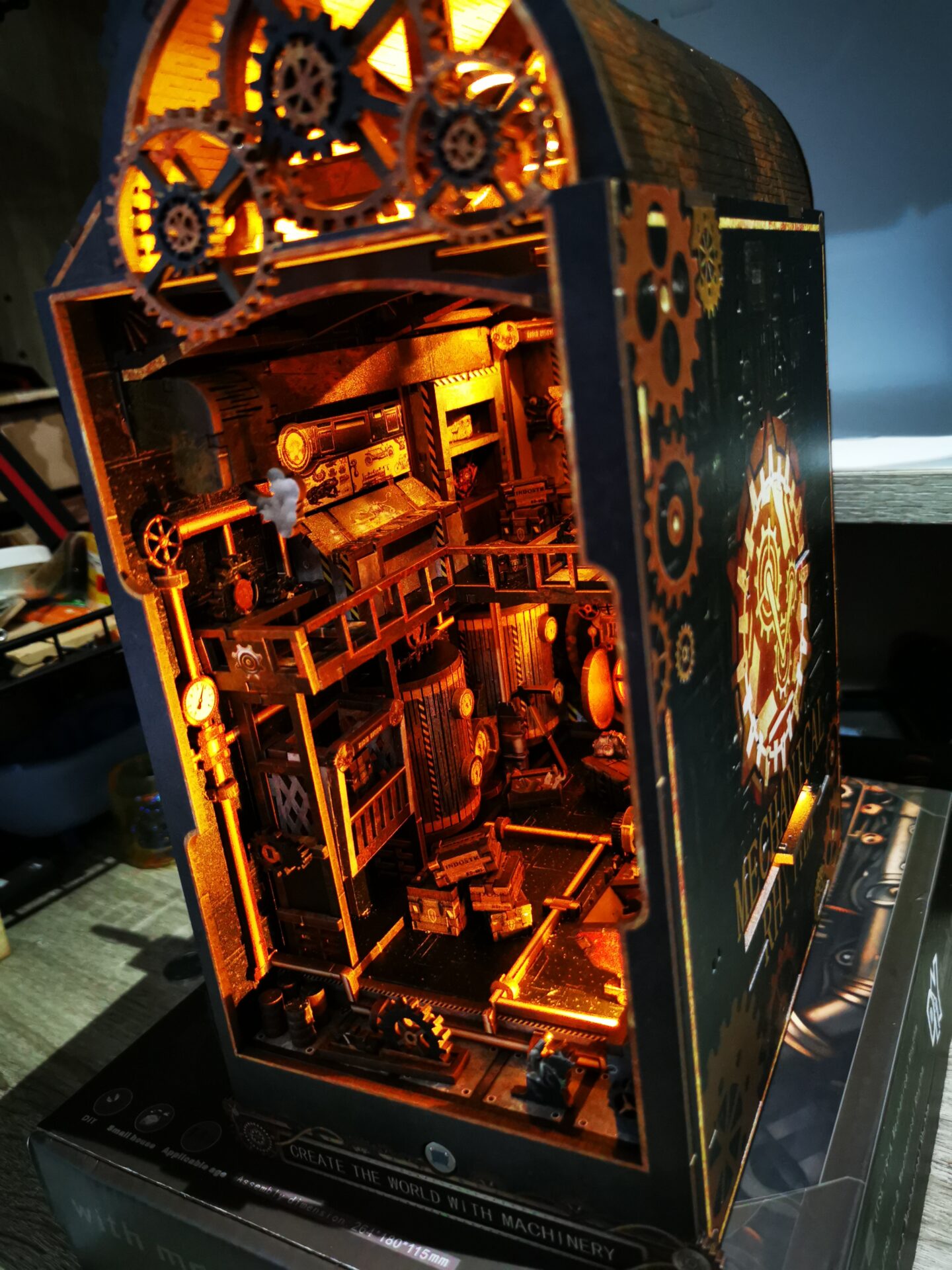

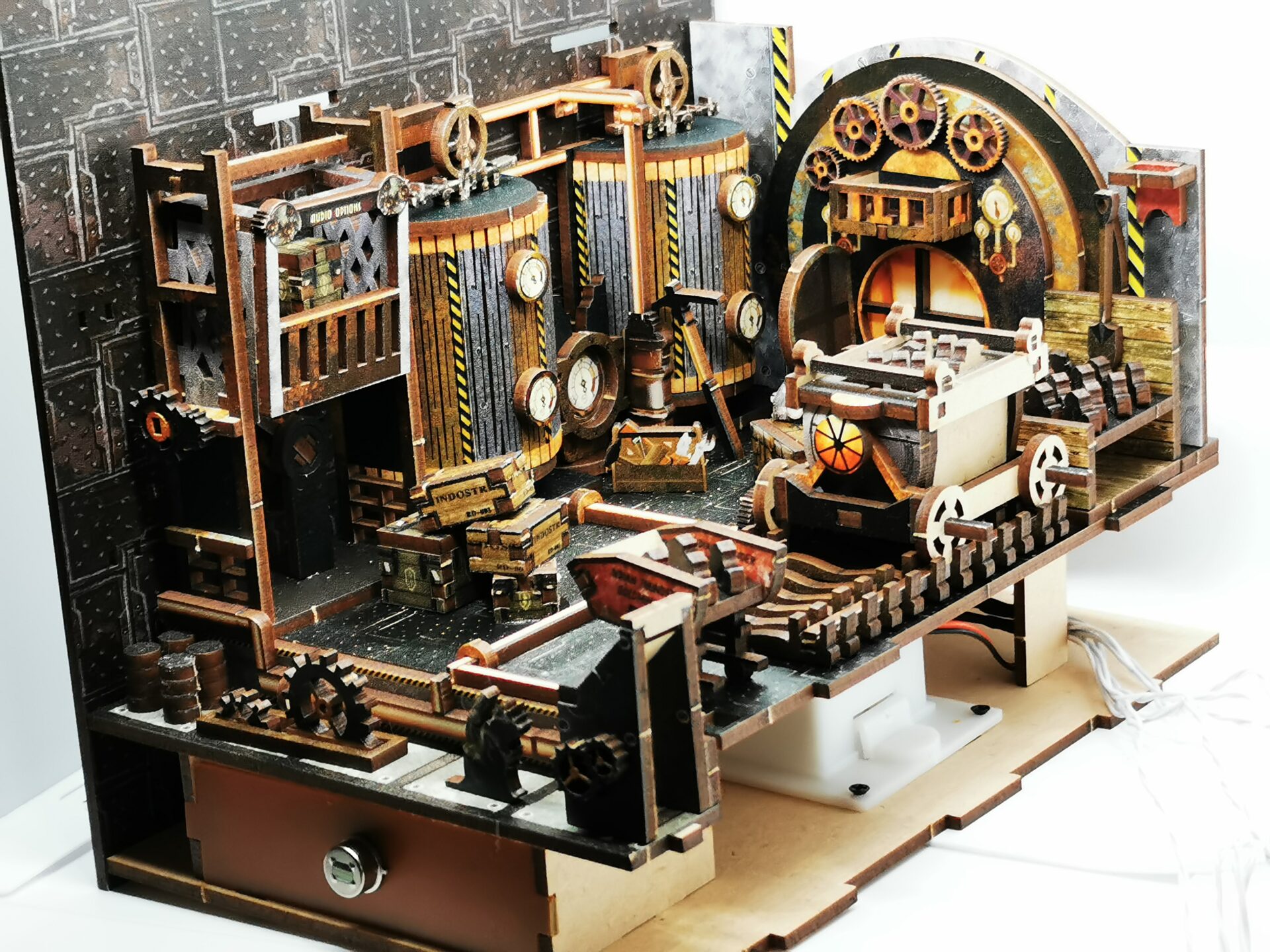

完成形

完成形はこんなこんな感じになります。

あと、買ってから気づいたんですけど

このミニチュアってジャンルでいうと木製パズルって物でした。

他のミニチュアって紙のパーツを切り取って立体にしたりするんですけど木製パズルってのは木を組み合わせた物となります。

言葉で上手く表現できませんので、後程画像付きで紹介します。

作るのに必要な物

◎接着剤

◎紙やすり

△ペンチ

△カッター

はい、これだけです。

本当にこれ以上何もいりません。

ハサミすら使いません。

というか、紙やすりと書いていますが、キットの中に入っていましたので実際自分で用意しなくても大丈夫でした。

接着剤だけは、自分で用意しないといけないので自分の好きな物を使ってみたらいいと思います。

実際このキットは接着剤使うシーンがあるにはあるんですけど、そこまで多くはありませんでした。たまに使う程度でしたね

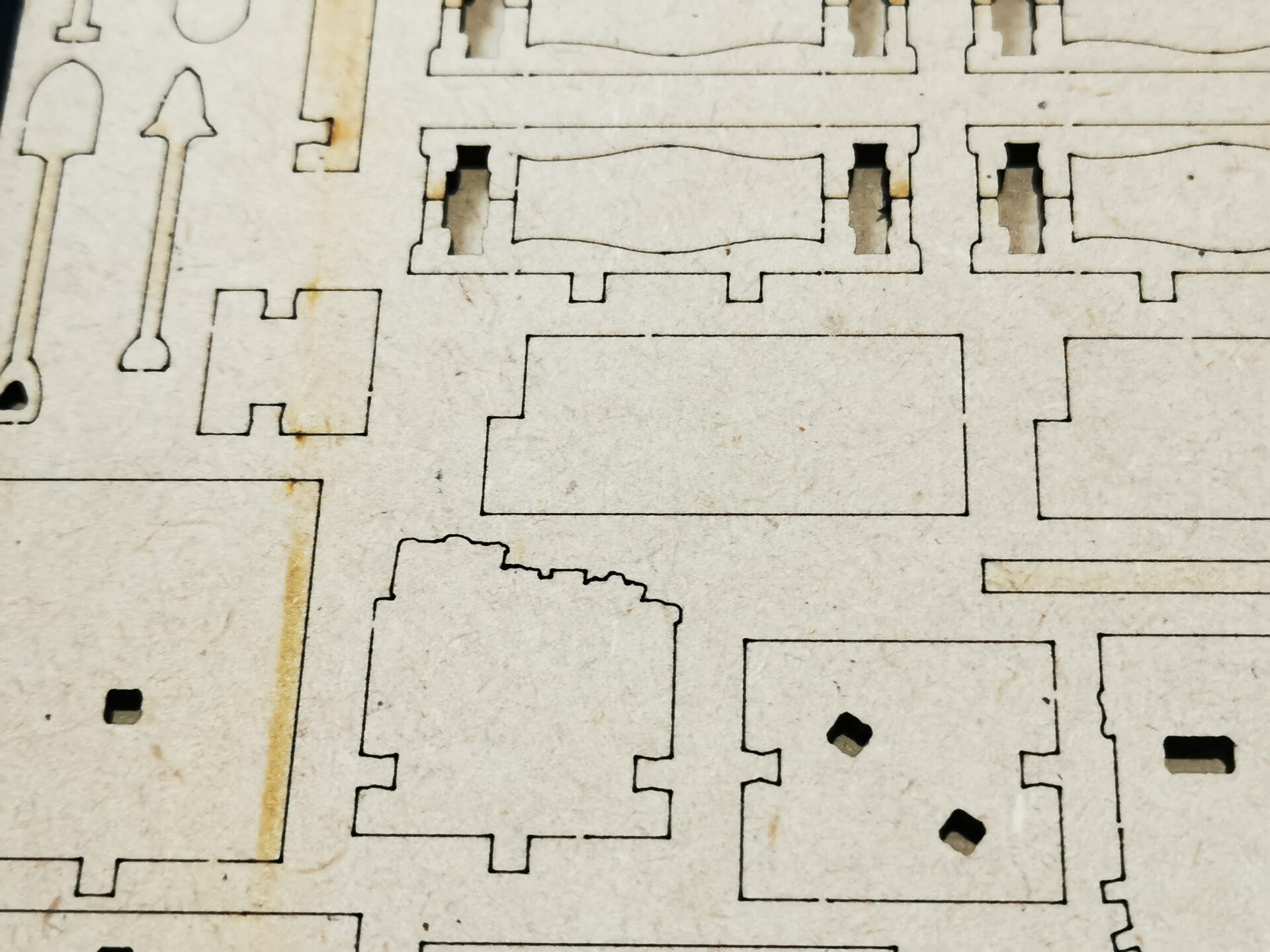

そもそも木製パズルとは?

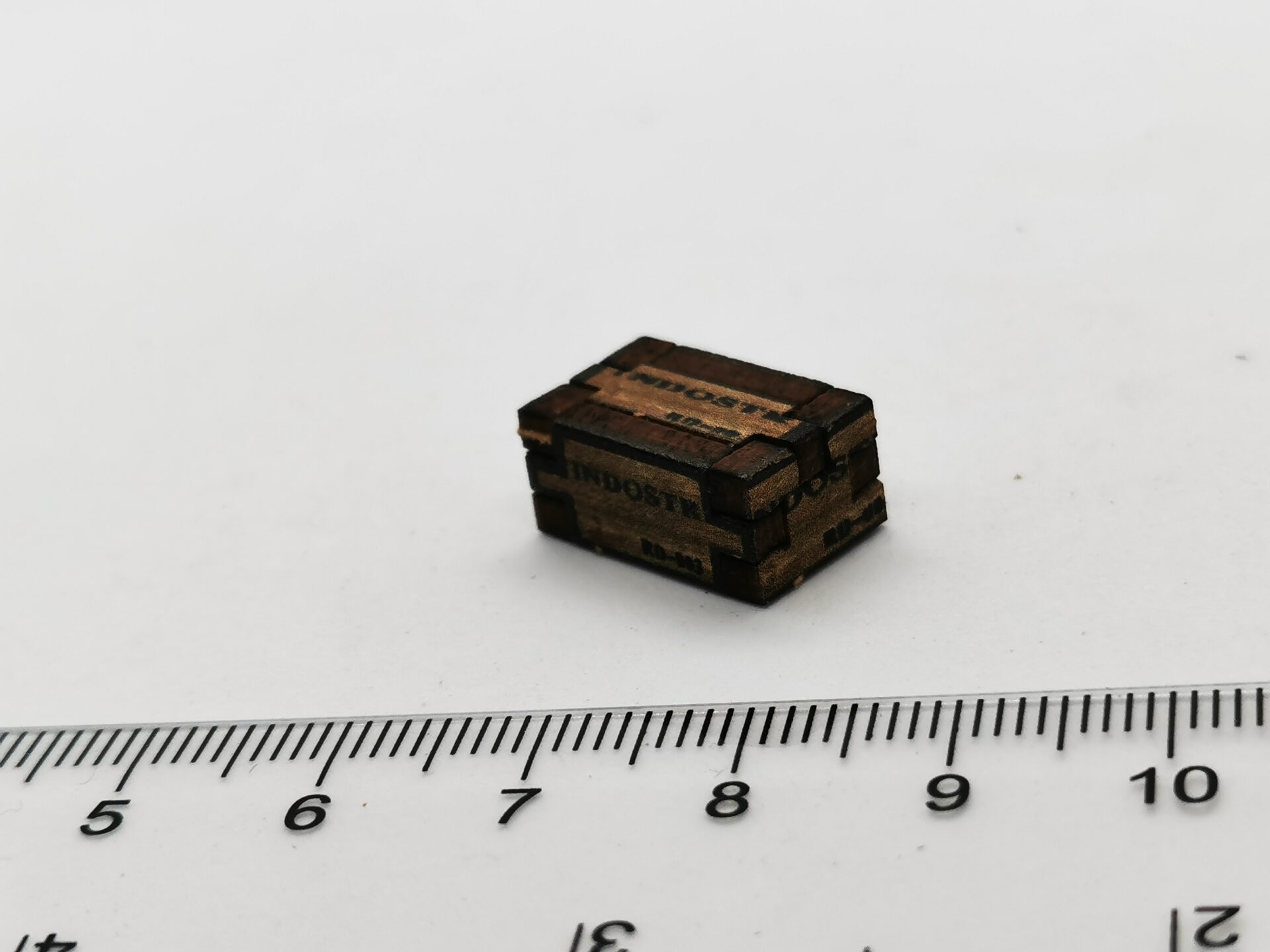

木製パズルっていうのはですね、こういった物をくり抜いて組み合わせていく感じの物です

これは裏面なんですけど、良く見たら所々切れ目が途切れている所があると思うんですけど一つのパーツごと何か所かくっついているだけですので

基本的には手で押してやるだけで、はずれてくれます。

パーツによっては折れてしまいそうな物もありますので力の入れ具合に気を付けたり繋がっている部分をカッターで切ってやります。

実際、何度か割ってしまいました(笑)

接着剤でなんとかなってよかったよね

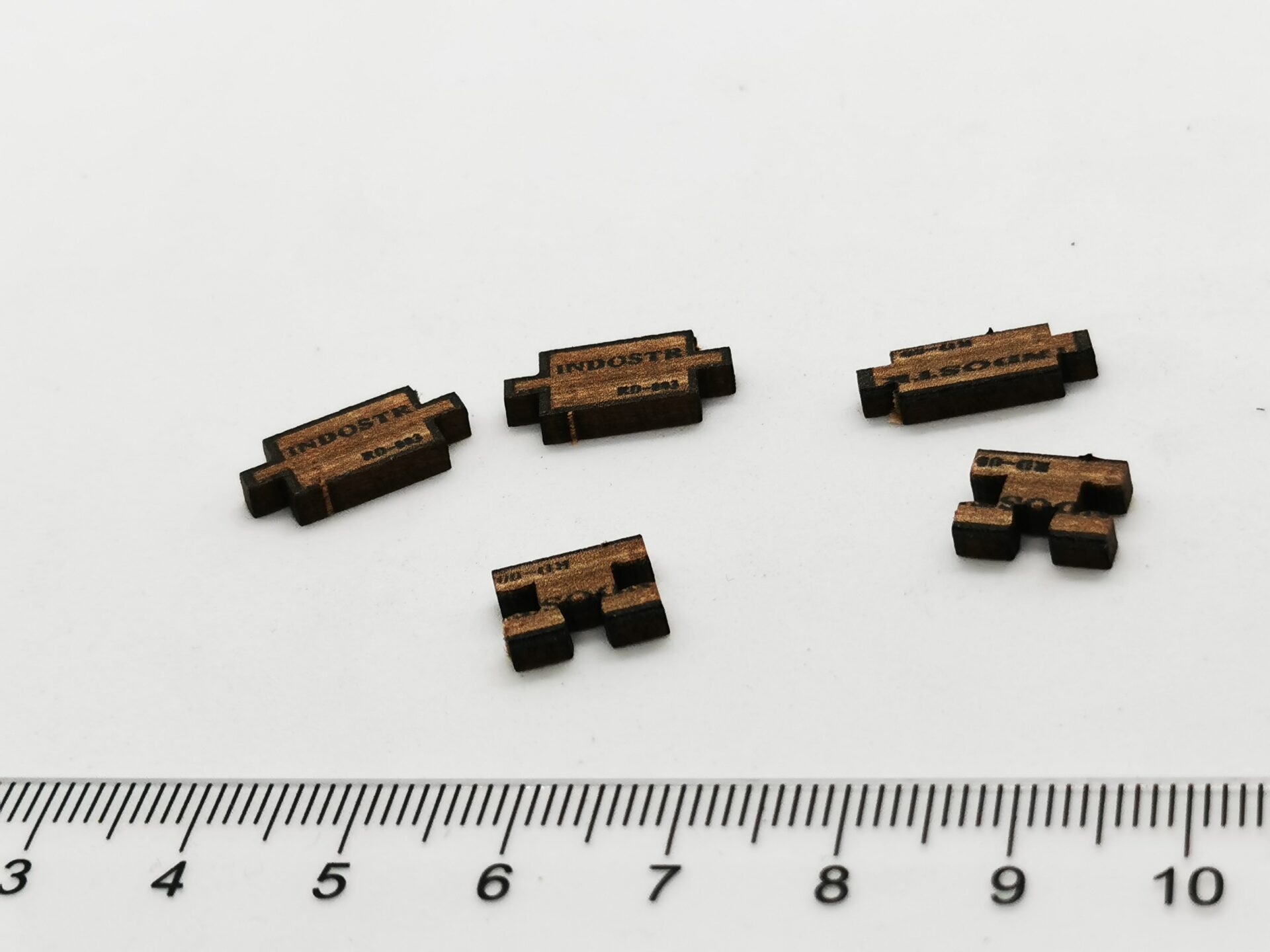

例えばこんなのとか、すぐ折れてしまいそうですので慎重にいきます。

基本的にはこんな感じに凸凹があって、ジグソーパズルの立体版だと思ってくれればと思います。

全部嵌めるとこんな感じになります。

ちょっと暗くて分かりづらいですね。

中には嵌まりずらい物があるんですけど、そんな時に使うもので紹介した紙やすりを使って削ってやります

なんですけど、削りすぎてもスカスカになっちゃうので、注意しなくちゃいけない所ですね。

あんまりスカスカなら接着剤で無理やりくっつけてやります。

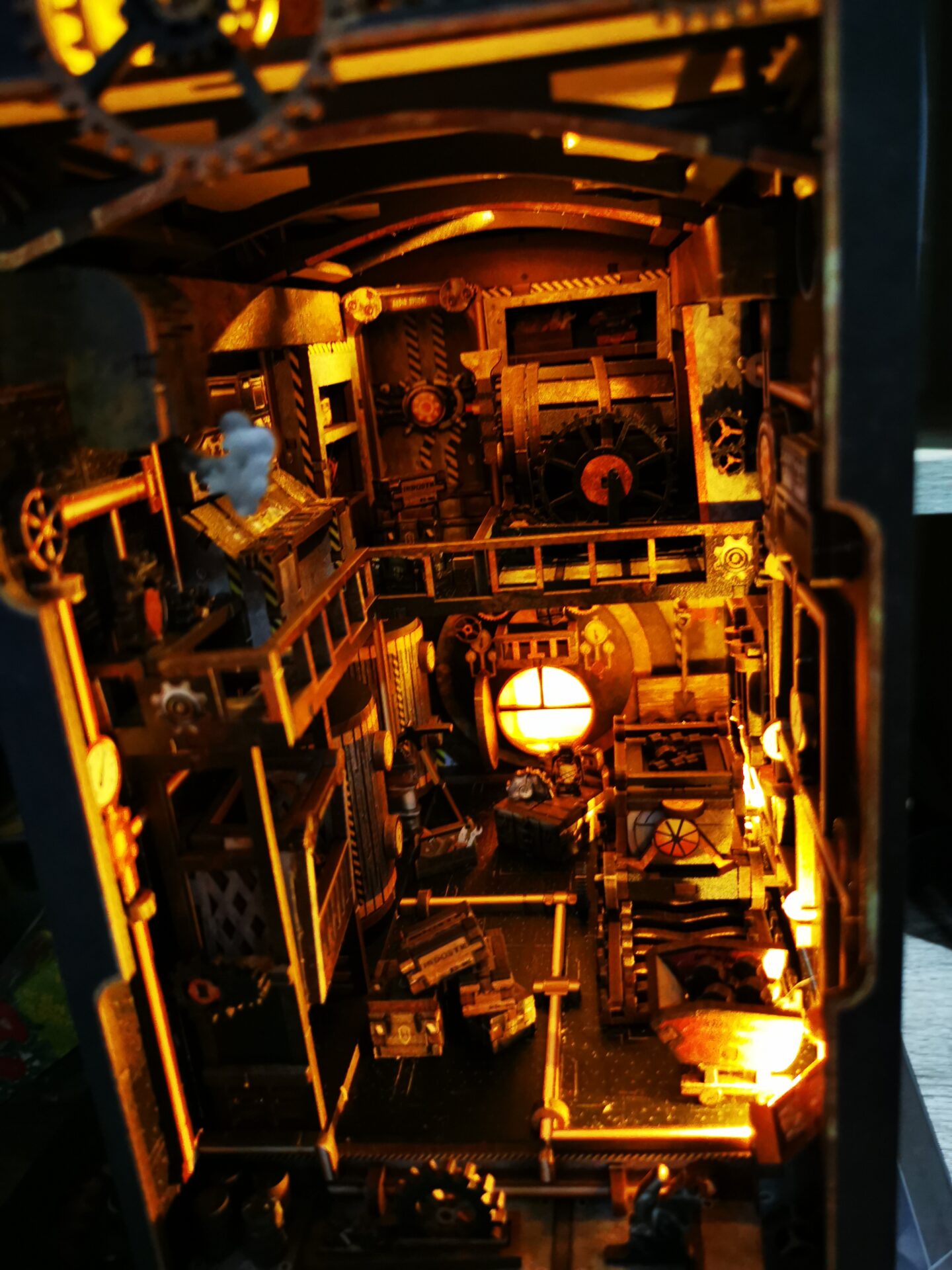

これは、色々くっつけて、壁のない状態の物なんですけど

こんな感じになっています。見やすくていいですねぇ

どうしても反対側の壁を付けると暗くなってしまうので、この状態が正直一番見やすいです。

奥に丸いタンクみたいのが見えていると思うんですけど、これってカーブしてますよね?

これも実は木で出来ていて、どうやってカーブさせているのかはそのうちご紹介していきます。

下に見えているのは配線で、LEDで最終的に色々な所を光らせていきます。

正直この状態が一番好きかもしれません(笑)

内容物のご紹介

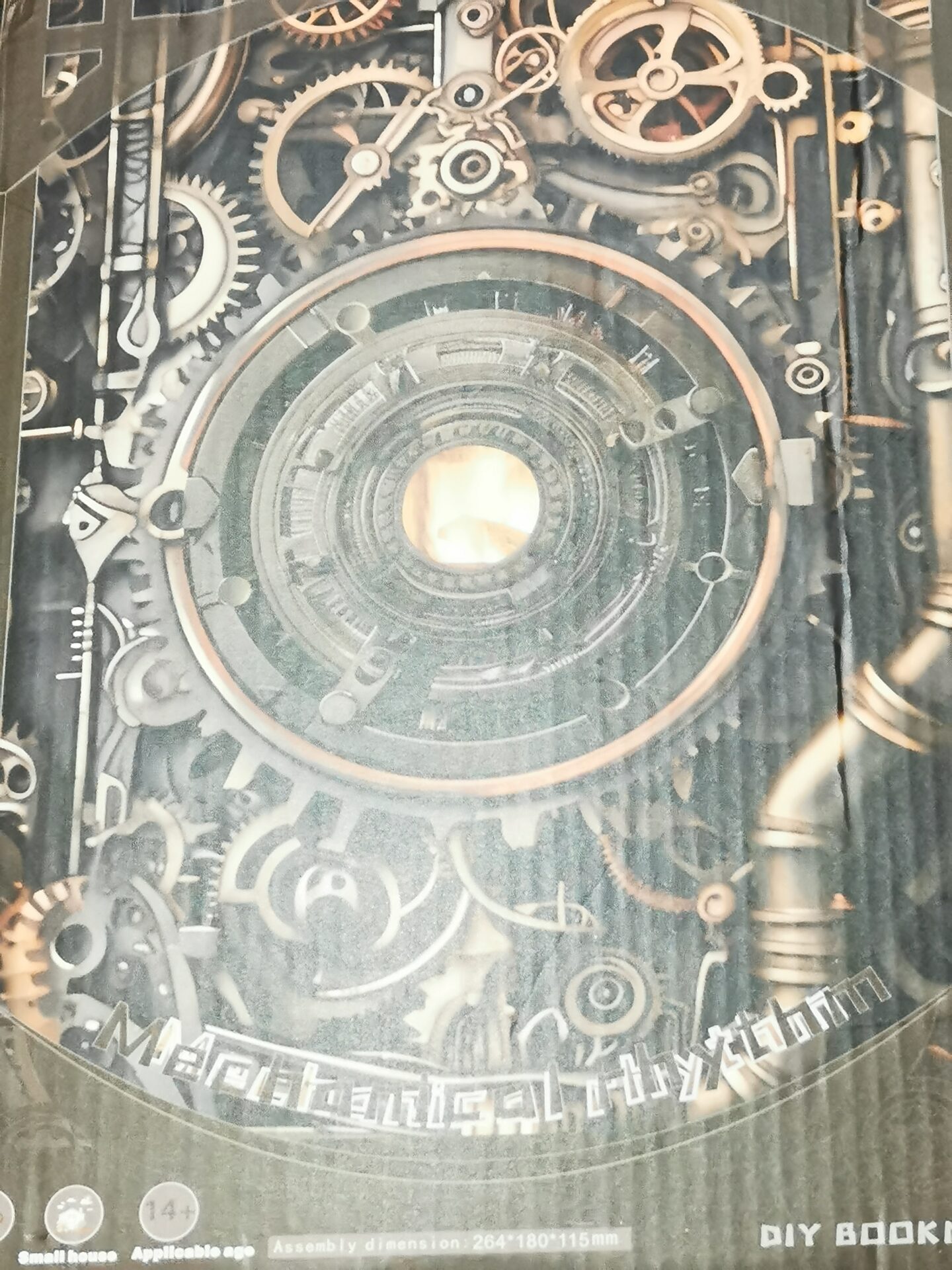

まず、外箱です。

ちょっと無駄にかっこよすぎな感じがいけ好かないですね。

あと、私最初木製パズルだと開けるまで分かっていなくて、持った時の重量感に大分ビビりました。

中身はこんな感じなんですが、物が多すぎて上手く見せようとしたんですが

これが限界でした。

見えている通り、こんな感じに木製の四角いシートって言うのか微妙ですけど

こんなのが10枚ぐらい入っていました。厚さもなんとなく伝わるかな?

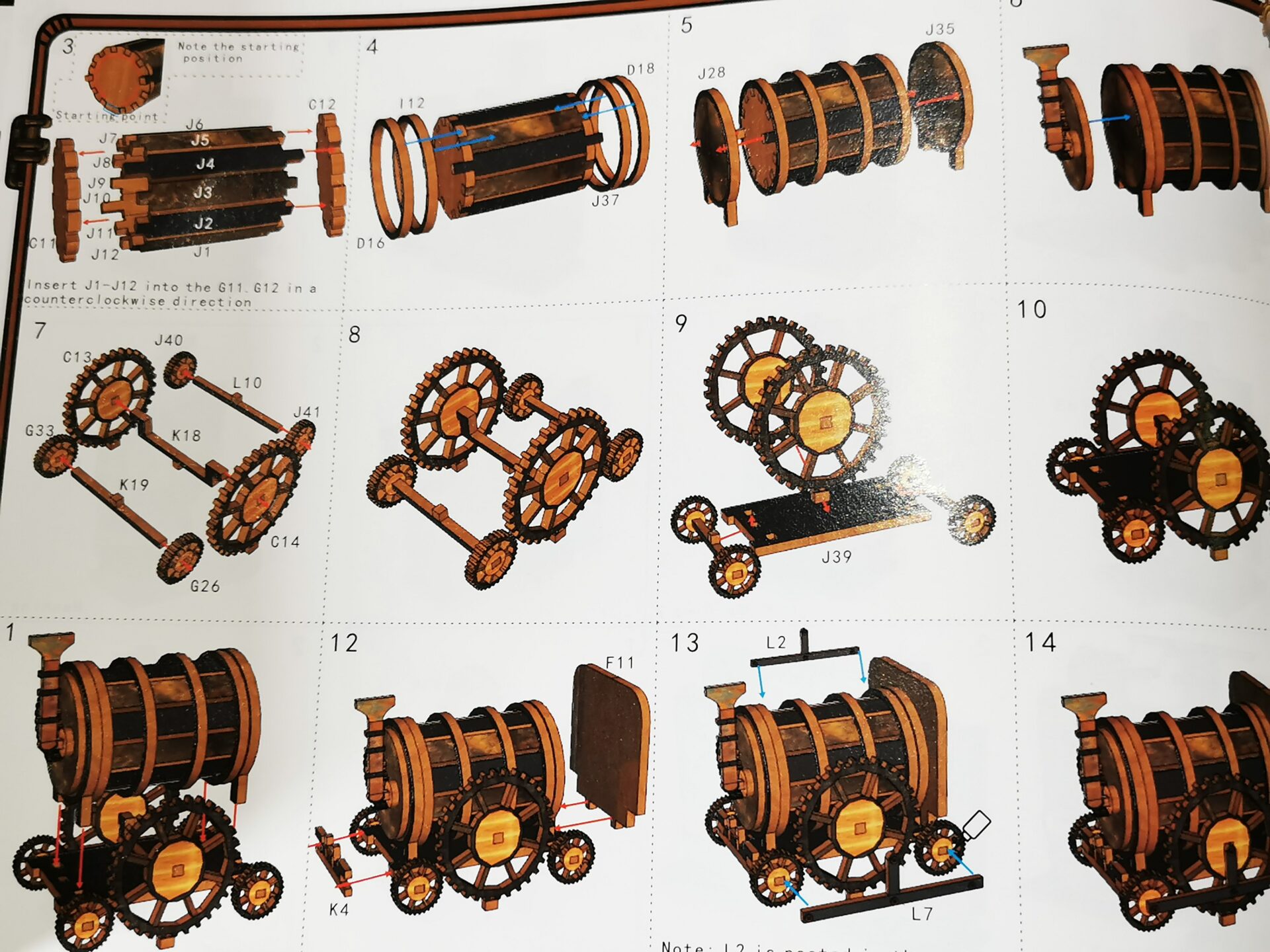

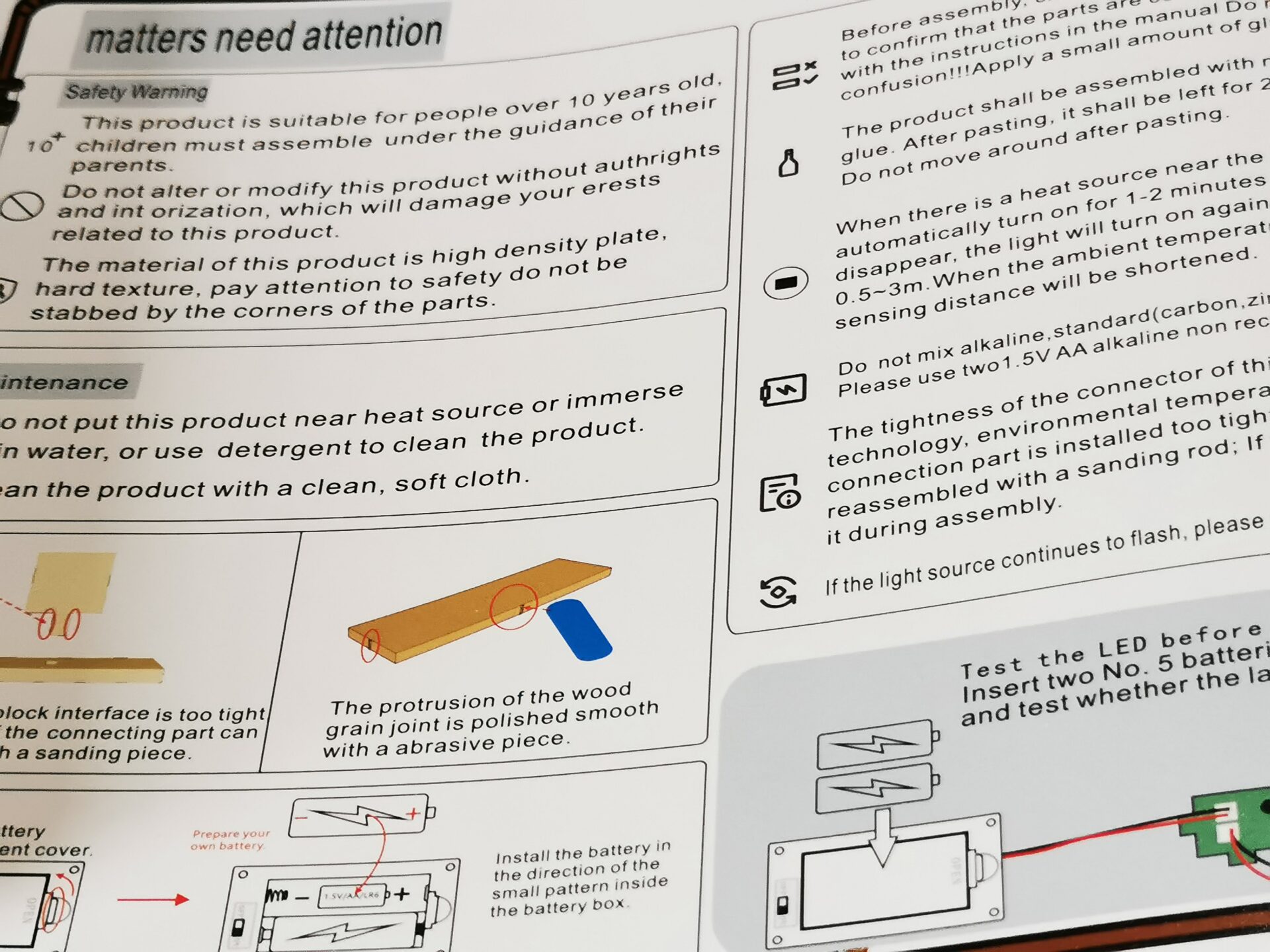

説明書はこんな感じで、全て英語で書かれています。

という事で、英語が分からない方はまずは英語の教室に通いましょう。

それが厳しいなら、素直にGoogleレンズを使ってみましょう。スマホのカメラでかざすだけで翻訳してくれるスゲーやつです。

詳しい使い方はGoogle先生に聞いてみましょう。

もちろん私はGoogleレンズ派です。

こんな感じの英語でびっしりの所も余裕でした。

私は、基本的には絵を見るだけでなんとなく理解できるのですが、注意書きみたいのを書いている部分に関しては翻訳していきました。

製作時間

実質制作に掛かった時間は、だいたい8時間ぐらいかな~って感じです。

なんですけど、私写真を撮りながらだったんで、意外と撮影にも時間が掛かってますので

6時間もあれば作れるかな?って感じですね。

まとめ

・難易度としては、簡単だった

・ほぼ道具を使用しないので割とすぐに開始できる

・作り始めたら結構あっという間に完成していた

それでは次回、制作編に入りますので、良かったら見て行って下さいませ。